一、狗脊 之名:从形态描摹到文化印记

1.1 本草典籍中的 “ 形名对应 ”

狗脊的命名最早可追溯至《神农本草经》,书中虽未明释由来,但后世医家逐步揭开了 “ 形名合一 ” 的密码。唐代苏恭在注解中明确指出:” 此药苗似贯众,根长多歧,状如狗之脊骨,而肉作青绿色,故以名之 ”。这种以植物形态类比动物躯体的命名方式,在传统本草中颇为常见 —— 金毛狗脊 的根茎粗壮多分枝,木质化的质地与狗脊骨的结构高度相似,尤其干燥后纹理沟壑分明,更强化了这一联想。

明代李时珍在《本草纲目》中进一步补充:” 狗脊有二种,一种根黑色如狗脊骨;一种有金黄毛如狗形,皆可入药 ”。这说明早期 “ 狗脊 ” 是对两类形态相似植物的统称,而其中 “ 有金黄毛 ” 的品类,逐渐因辨识度更高而被称为 “ 金毛狗脊 ”,成为后世药用与研究的主流对象。清代《本草求真》更直接点明:” 形如狗脊,黄毛者佳,名金毛狗脊 ”,将绒毛特征与名称直接绑定。

1.2 民间传说中的 “ 忠犬印记 ”

除了形态描摹,民间传说为狗脊的命名增添了温情色彩。在青城山一带流传的故事中,金毛狗脊的由来与一只忠犬紧密相关:村民张方养的黄狗三次救主,最终为护家宅被强盗所杀。主人埋葬爱犬后,坟前竟长出一种覆满金毛的植物,其绒毛与黄狗的毛发极为相似,遂被命名为 “ 金毛狗脊 ”。

这个传说虽无史料佐证,却暗合了中医 “ 取象比类 ” 的智慧 —— 古人发现植物绒毛 “ 遇血即止 ” 的特性,恰与 “ 金生水 ” 的五行理论呼应(金对应肺,水对应肾),而其坚硬根茎又与 “ 强筋健骨 ” 的药效关联,使得 “ 金毛狗脊 ” 的名称既具辨识度,又暗含药用价值的隐喻。

1.3 别名体系中的特征提炼

在长期应用中,狗脊衍生出多个形象化别名。” 金毛狗 ”” 黄狗头 “ 突出了根茎表面密被的金黄色绒毛,这种绒毛长逾 10 厘米且富有光泽,使露出地表的根茎部分宛如伏地的金毛犬首;” 猴毛头 “ 则侧重绒毛蓬松杂乱的形态,恰似猴头的毛发质感;而 ” 强膂 “” 扶筋 ” 等别名,则从药效出发,直白体现其 “ 强肝肾、健筋骨 ” 的功用,形成了 “ 形名 ”” 功名 ” 并行的别名体系。

二、金毛狗脊:植物形态的精细解析

2.1 根茎:” 金毛狗首 ” 的核心标识

金毛狗脊的根茎是其最具辨识度的部位,兼具药用价值与观赏特性。作为蚌壳蕨科金毛狗属植物的干燥根茎,其形态呈现三大特征:

- 体量粗壮:根茎通常长 8-20 厘米,直径 3-10 厘米,部分野生植株可达更大致积,直立或横卧于土表,木质化程度高,质地坚硬不易折断。

- 金毛覆被:根茎表面及叶柄基部密生垫状金黄色茸毛,绒毛不仅长度惊人(可达 10 厘米以上),且富有光泽,在阳光下呈现金属质感,这也是 “ 金毛 ” 之名的直接来源。这些绒毛不仅是形态标识,还具有实用价值 —— 山区采药人常用来外敷止血,效果显著。

- 结构特征:根茎上残留多个棕红色木质叶柄残基,绒毛在这些部位多有脱落,中下部则丛生棕色须根。横切面呈黄白色,布满棕色小点,近外皮处有断续的黄棕色环状皮层,质地硬脆略呈粉性。

2.2 叶片:” 巨伞展开 ” 的羽裂结构

叶片是金毛狗脊展现植株体量的核心部分,整体呈现 “ 高大舒展 ” 的特点:

- 植株规模:成熟植株可高达 2-3 米,叶片从根茎顶端丛生而出,叶柄粗壮,长可达 2 米,粗 2-3 厘米,呈棕褐色,基部被绒毛包裹,向上逐渐光滑。

- 叶形特征:叶片呈广卵状三角形,长宽近相等(可达 180 厘米),采用三回羽状分裂的复杂结构 —— 第一回羽片对生,第二回羽片互生,末回小羽片呈狭披针形,侧脉单一或二分叉,革质叶片表面有光泽,四季常绿,兼具硬度与韧性。

- 幼叶特性:新生幼叶蜷缩如婴儿紧握的拳头,密被金黄色茸毛,随着生长逐渐舒展,这一 “ 拳卷幼叶 ” 的特征是蕨类植物的典型标识,也为金毛狗脊增添了观赏趣味。

2.3 孢子囊群:” 蚌壳藏珍 ” 的繁殖器官

作为蕨类植物,金毛狗脊通过孢子繁殖,其孢子囊群的形态同样具有科属鉴别价值:

- 着生位置:孢子囊群生于末回能育裂片的下部小脉顶端,每裂片通常有 1-5 对,呈规则排列。

- 囊群盖特征:囊群盖呈棕褐色,质地坚硬,形状为横长圆形,具有两瓣开合的结构,成熟时张开如蚌壳,这也是蚌壳蕨科植物的核心特征之一,故金毛狗脊又被称为 “ 金毛狗蕨 ”。

- 孢子形态:孢子呈三角状四面体形,质地透明,在显微镜下可见精细纹路,是其完成繁殖周期的关键结构。

2.4 生境适配的形态适应

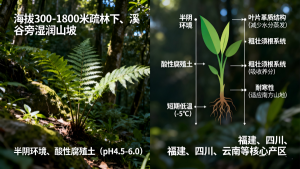

金毛狗脊的形态特征与其生长环境高度适配:其喜生于海拔 300-1800 米的疏林下、溪谷旁或湿润山坡,半阴环境促使叶片进化出革质结构以减少水分蒸发;酸性腐殖土(pH4.5-6.0)的生长需求,使其根茎发育出粗壮的须根系统以吸收养分;而耐寒性(可耐 – 5℃短期低温)则让其在南方多山地地区得以广泛分布,形成了福建、四川、云南等核心产区。

金毛狗脊的形态特征与其生长环境高度适配:其喜生于海拔 300-1800 米的疏林下、溪谷旁或湿润山坡,半阴环境促使叶片进化出革质结构以减少水分蒸发;酸性腐殖土(pH4.5-6.0)的生长需求,使其根茎发育出粗壮的须根系统以吸收养分;而耐寒性(可耐 – 5℃短期低温)则让其在南方多山地地区得以广泛分布,形成了福建、四川、云南等核心产区。